2015年至2023年我国审评上市药品分析

Analysis of the Evaluated and Marketed Drugs in China from 2015 to 2023

党子悦1,张钰1,谈维2,郭冬梅1△

(1.北京中医药大学管理学院;2.扬州大学临床医学院·江苏省苏北人民医院)

* 基金项目:国家社会科学基金“十四五”规划教育学青年课题[CLA210281];江苏省苏北人民医院管理课题[YYGL202023]。

摘 要

目的:了解我国审评上市药品的整体情况。方法:检索2015年至2023年国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)公开的审评上市药品的相关信息,从药品数量、创新程度、治疗领域3个方面分析我国上市药品的发展趋势,从政策和产业角度为我国未来的药品研发创新提出合理建议。结果:从药品数量分析,2015年至2023年我国审评上市药品共1138件,包括1类新药168件、改良型新药315件、其他类型新药655件,平均增幅约为28.22%,中药(24件)的新药数量较化学药品(680件)和生物制品(434件)少。从创新程度分析,化学药品在1类、改良型、其他类型新药的占比分别为60.71%,39.05%,69.47%,生物制品分别为30.95%,58.73%,30.08%,中药分别为8.33%,2.22%,0.46%;中药、化学药品、生物制品1类新药在自身药品中的占比分别为58.33%,15.00%,11.98%。从治疗领域分析,抗肿瘤药物数量最多(391件,占34.36%),同质化竞争明显。结论:建议国家药品监督管理部门加大对中药品种审评的关注力度,不断提升中药新药、原创新药的研发能力;药品生产企业应注重原创基础研究,提升供给能力和新药开发能力。

关键词:审评上市药品;药品创新;新药研发;医药产业

Key words:evaluated and marketed drug;pharmaceutical innovation;new drug research and development;pharmaceutical industry

中图分类号:R95 文献标志码:A

药品审评上市在改善病种发病率和死亡率的同时也意味着药品商业化的开始。我国的药品审评上市滞后问题已存在多年,国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)的注册申请积压一度影响了药品的可及性。2015年起,我国开始新一轮药品审评制度改革。《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2013〕44号)提出,鼓励研究和创制新药;《关于发布化学药品注册分类改革工作方案的公告》(2016年第51号)重新定义新药,只有境内外均未上市的创新药才是新药;《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》为创新药的审评审批提供了最大的便利;《药品管理法(2019年修订)》明确指出,支持临床价值为导向的创新;《药品注册管理办法》(国家市场监督管理总局令第27号)进一步强调了临床价值的创新。在一系列政策引导下,我国药品审评上市的进程不断加快,医药企业创新积极性提高,不断加大药品创新投入,创新成果不断涌现。本研究中从药品数量、创新程度、治疗领域3个方面分析了2015年至2023年CDE承办审评并上市的药品情况,并提出针对性建议。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源

选取CDE公开上市药品信息栏的数据,收集并整理2015年至2023年CDE承办审评已上市药品的信息,数据检索时限截至2024年2月22日。按受理号计共审评上市药品1138件,下载技术审评报告,提取受理件数、药品名称(非最终上市药品通用名称)、上市持有人信息、药品类型、注册分类、是否加快上市、适应证等条目的信息。

1.2 方法

根据中药、化学药品、生物制品的药品类型分类,总结药品数量;根据国家药品监督管理局(NMPA)明确的新药是“未在中国境内外上市销售的药品”,以及2020年颁布的中药、化学药品、生物制品注册分类标准,总结药品创新情况;根据《国务院关于实施健康中国行动的意见》(国发〔2019〕13号)中明确的“心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢性非传染性疾病导致的死亡人数占总死亡人数的88%”,以及《国际疾病诊断与编码(第10版)》(ICD-10)医保版疾病分类标准确定药物治疗领域,总结治疗领域情况。

2 结果

2.1 药品数量

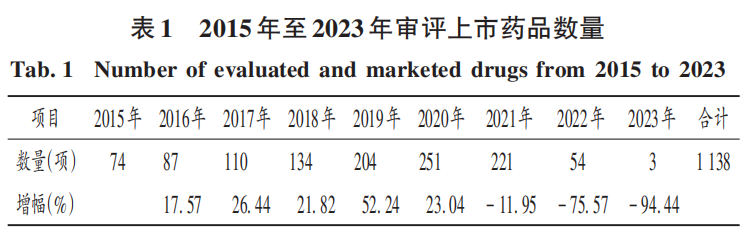

2015年至2020年,我国审评上市药品数量逐年增加,平均增幅约为28.22%。这是由于《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)明确了责任落实及严格的惩罚制度,加快药品审评审批,解决申请积压的现实问题,保证药品尽快上市,满足患者的用药需求。2021年起,审评上市药品数量逐年减少。详见表1。

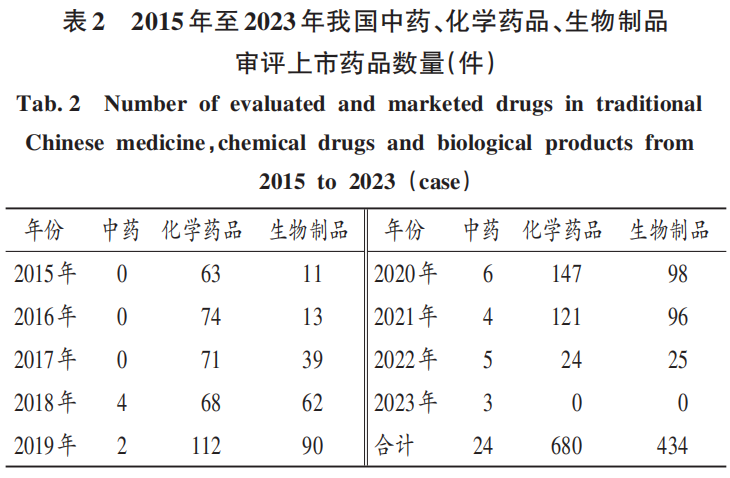

中药为我国的医药特色和优势领域,化学药品为医药产业研发生产的中坚力量,生物制品的研发与产业化能力大幅提高。2015年至2023年,审评上市化学药品最多(680件),其次为生物制品(434件),中药的数量最少(24件)且变化幅度小。其中,2015年至2017年上市中药数量均为0件,2018年至2023年上市中药共24件,表明药品生产企业对中药领域的研发生产热度不够。详见表2。

2.2 药品创新情况

2.2.1 药品注册分类体系

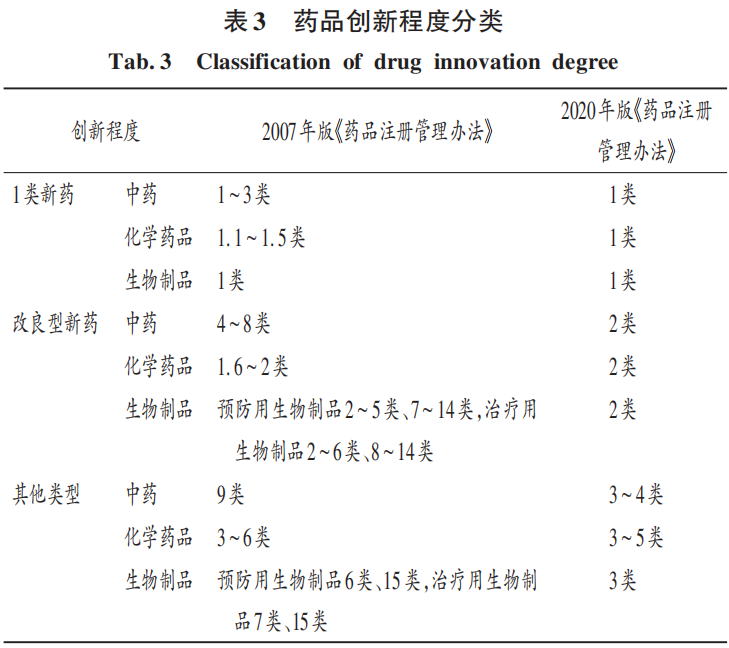

根据药品注册分类办法,化学药品、生物制品建立了创新、改良和仿制的基本分类体系,中药按创新药、改良型新药、古代经典名方中药复方制剂、同名同方药等进行分类。表明我国开始与发达国家的注册分类方法接轨,既考虑了加快临床为导向的创新需求,也考虑了以仿制为生存模式企业的需求,同时也注重中药的传承与发展,形成了符合中药特点的注册分类体系。本研究中根据CDE发布的技术审评报告中的注册分类信息,考虑前后政策的衔接性,按1类新药、改良型新药、其他类型分类,区分药品的创新程度。详见表3。

2.2.2不同类型药品创新程度

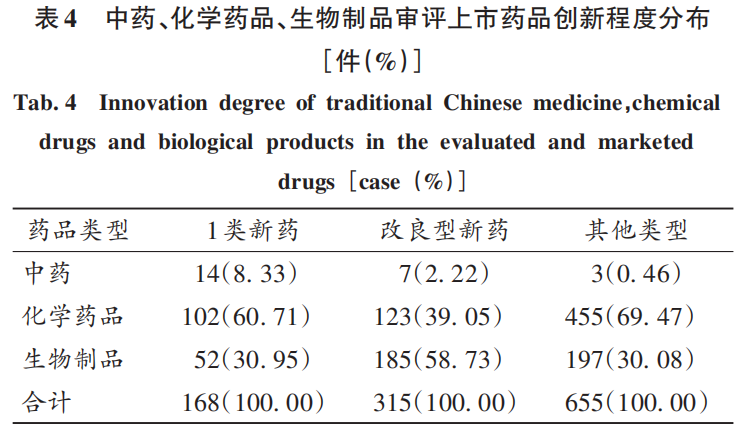

从不同类型药品的创新程度看,化学药品在1类新药、其他类型的占比均最高(>60%),表明当前我国医药产业格局仍以化学药品为主;生物制品的占比次之(>30%),表明我国生物医药领域发展势头迅猛,产业布局不断加强。生物制品改良型新药占比最高(58.73%),这与我国生物医药产业起步较晚,早期注册分类政策对生物制品创新程度的区分不明显有关;另外,改良型新药是在原有药物基础上进行改进,具有更好的临床疗效,与新化学实体和创新生物药相比,改良型新药的研发时间缩短约67%,研发成本降低约99%,研发成功率提高约23%。生物制品占比高,也从侧面反映出药品生产企业对该领域研发热度及研发能力的提升。详见表4。

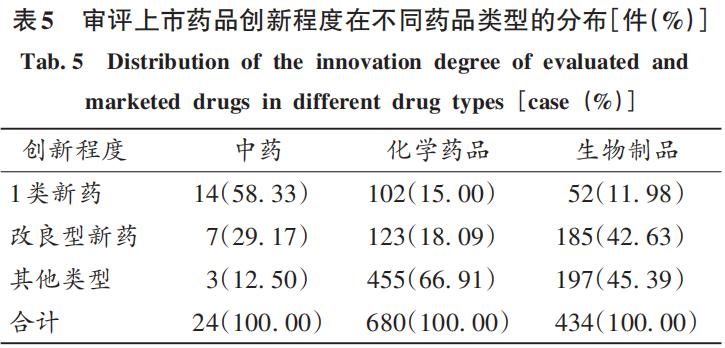

从1类新药的创新程度来看,中药1类新药在中药中的占比最高(58.33%),尽管中药品种总体数量少,其占比在一定程度上不能完全反映中药领域的创新水平,但其中13件1类新药中药是2020年至2022年CDE开始承办审评并完成上市的,表明从2017年起中药领域立法到研发、审评、上市各环节的政策引导和扶持效果开始显现;生物制品1类新药的数量较化学药品少,但两者占比相当(11.98%比15.00%),这与生物制品治疗某些疾病具有明显临床优势相关,如靶向治疗和免疫治疗为肿瘤的常用治疗手段,同时与药品生产企业不断加大研发力度有关。详见表5。

2.2.3 境内外不同类型审评上市药品数量

境内审评上市药品共400件,其中1类新药、改良型新药、其他类型新药分别有147件、187件、66件;境外审评上市药品共738件,其中1类新药、改良型新药、其他类型新药分别有21件、128件、589件。可见,境内1类新药数量多且占比高,这是由于我国明确新药为“未在中国境内外上市销售的药品”,原研药在我国上市注册并不满足新药条件导致;另外,境内1类新药数量为境外的7倍,较改良型新药倍数差(1.46倍)明显,表明明确药品注册分类相关政策对本土药品研制创新有保护和激励作用。

2.3 药品治疗领域分布情况

2.3.1境内外原创新药研发能力

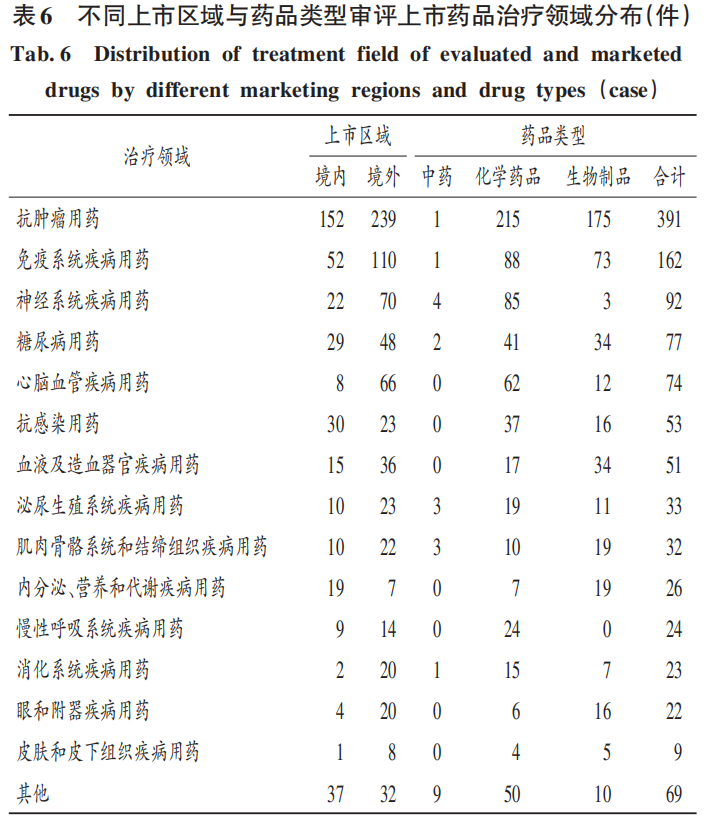

境内外抗肿瘤药物均最多,但同质化竞争严重,上市产品差异不明显,详见表6。与美国2022年批准的21款“first-in-class”药品数量相比,我国原创新药的研发能力较弱。

2.3.2与当前疾病谱变化相关

从审评上市数量看,治疗领域排名前5的依次为抗肿瘤用药、免疫系统疾病用药、神经系统疾病用药、糖尿病用药和心脑血管疾病用药,这与我国当前疾病谱的变化密切相关;从药品类型上看,中药侧重情绪、身体机能调节,化学药品和生物制品的治疗领域与当前疾病谱的发展变化联系更密切。详见表6。

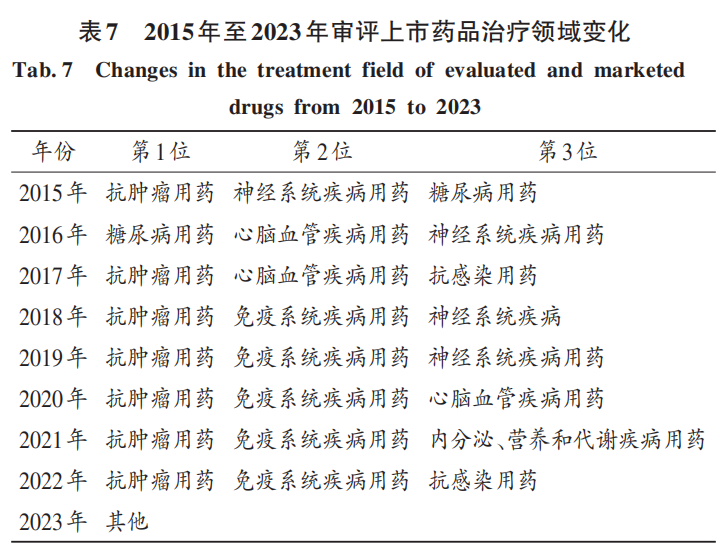

从时间序列上看,受生活水平提高、工作压力加大、人口老龄化等因素的影响,肿瘤、高血压、高血糖、血脂代谢异常、神经系统、慢性肾脏病等疾病领域的用药成为药品研发创新增长点,肿瘤、免疫抗感染等治疗领域已成为上市药品研发的热点领域。详见表7。由于药品审评上市需要一定时间,距离本研究时间较近,故表7中的2023年审评上市药品治疗领域变化情况不能反映真实情况,需结合后续药品监督管理部门公布的数据进行分析。

2.3.3境内外罕见病用药和儿童用药审评上市数量

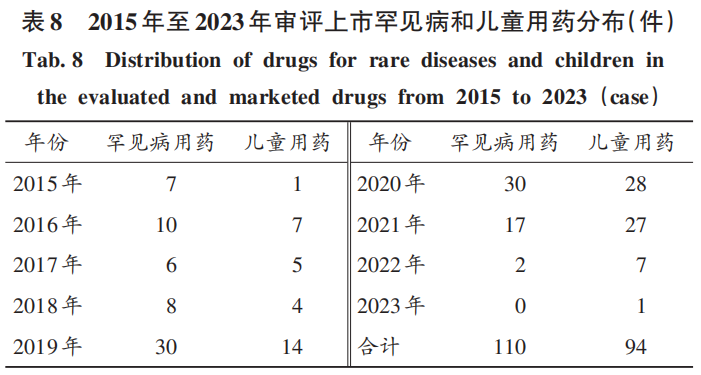

2015年至2020年,罕见病用药和儿童用药审评上市数量整体呈上升趋势。详见表8。罕见病用药中,境内上市13件,境外上市97件;儿童用药中,境内上市36件,境外上市58件。表明境外制药企业对这类药物的研发热情和能力优于境内企业,由于罕见病患者数量有限,以及对其病因、病理生理学及流行病学认识的欠缺,随着对药物的深入了解,罕见病和儿童用药的市场潜力不断增加,注重研发的趋势正在全球范围稳步增长,境外制药企业正在不断加快对这类药品市场的商业布局。

3 讨论

3.1 中药领域

药品开发关注度不够,研发能力相对较弱:中药上市数量及其1类新药的占比均低于化学药品和生物制品,表明中药从研发到上市过程中,临床试验申请、上市注册申请的基数小。早期中药审批标准偏低,中药仿制药只要符合国家标准即可减免相关研究,导致药品生产企业研制新药的积极性不强,申报简单改剂型和仿制中药的数量急剧增多,早期政策并未充分引导中药品种的开发与创新。2017年,我国加入人用药品注册技术要求国际协调会(ICH),意味着我国新药研发标准正式与国际接轨。一方面,国家对新药研发的技术要求越来越高,使获批门槛越来越高;另一方面,药品生产企业对中药新药研发相关技术要求不够了解,存在盲目、低水平重复申报等情况。药品审评标准的提升,与药品生产企业的创新能力短时间内并未得到充分发展形成矛盾点,使中药研发创制的积极性降低,市场主体转移对中药领域的关注度,最终导致中药新药的研制较其他药品领域处于弱势地位,中药产业成果的审评和上市效果不佳。

加快中药新药研发的工作实际指导,提升中药新药研制能力:1)理清中药研发的思路。与化学药品自实验室化合物合成后再通过现代药理毒理学评价和临床试验验证其有效性的研发思路不同,中药新药研发一般源于临床有效方剂、民间验方、医院制剂、已有中成药加减、经典名方、现代药效筛选结果。建议中药创新的政策要不断完善技术指导原则,审评审批政策也要依据中药研发思路以临床价值为导向加快中药新药审批上市程序。2)加大中药产业创新投入。提高中药领域原辅料和工艺控制水平及质量终端检测手段,重视中药药效物质基础研究,为解决制约中药发展的成分复杂和作用机制不明确的难题提供依据。可从心血管、感冒、消化代谢和妇儿中药优势领域药品的研发入手,不断积累中药研发的经验,总结研发过程中的问题,形成制度化发展模式并加以推广。

3.2 我国原创新药研发能力

药物治疗领域集中,原创新药开发能力仍需提高:随着我国政策红利的持续加码,全球资本的商业布局及产业技术的迭代升级,我国药品创新能力显著提高,但仍以跟随创新为主,在原创新药领域处于劣势状态。从疾病治疗领域看,近年来罕见病正成为生物制药行业的热点,但我国境内审评上市的药品数量少,药品研发扎堆现象较突出。如程序性死亡受体1(PD-1)单抗是肿瘤治疗领域最集中的研究靶点,重点产品适应证布局越来越重叠,导致缺少真正的“first-in-class”产品,不利于原创新药的产出。从药品研发阶段看,我国药品研发公司通过承接外包服务方式,更多承担了国际药企药品研发前端的研究工作,同时我国在基础研究领域较国际第一梯队国家的能力弱,使我国原创新药的上市研发能力不能得到充分发展。

加大药物创新政策扶持和产业布局,提升原创新药研制能力:随着创新药品研发难度的增加,全球药物研发逐步从“重磅炸弹式药品开发模式”向“个体化精准用药模式”转型。大数据与人工智能、基因编辑、细胞疗法等新兴技术和疗法在制药领域的深度交叉融合,将会颠覆针对所有患者群体的药物研发,可能会通过虚拟和分散式临床试验的模式达到个体化精准用药。建议国家药品监督管理部门尽快完善上述相关领域技术的指导原则,促进产-学-研深度合作,加强基础研究,研制创新所需大型设备,加速医药研发新技术的迭代升级,实现医药产业链供给侧的升级,有效避免同质化药品的“高水平重复”,逐步提升我国原创新药领域的研发能力。罕见病用药作为保障用药可及性的重要领域,建议我国药品生产企业加快对罕见病领域的开发和商业布局,国家药品监督管理部门不断完善支持罕见病研发的技术指导原则,加快上市政策倾斜,以改善治疗领域集中现象。

3.3 小结与建议

自2015年我国实施药品审评审批制度改革,全面推进仿制药一致性评价,确定以临床价值为导向的创新政策以来,药品研发创制政策环境得到改善和优化,药品研发市场红利进一步得到释放,我国逐步“从仿制为主”向“创新模式”转变。在政策引导和激励下,药品生产企业的创新积极性得到提高,创新成果不断涌现,参与全球药品研发合作与竞争的能力不断提高。

药品生产企业作为创新药研发的重要主体,要对新药研发具有“投入多、周期长、风险大”的认知,在商业布局过程中应避免研发投入金额过高,研发投入项目过于分散,导致研发收益不足、成长受损等问题的发生;研发创新生物药时要关注到患者对延长生命及对生活质量提高的期望,创新药品应围绕疾病的临床需求。建议国家药品监督管理部门总结上市审评的问题,不断细化研发过程的技术指导原则,加强与市场主体参与者的沟通交流,明确各项政策原则和导向,不断加快药品审评政策与国际政策的衔接,为境内新药能顺利在境外上市做好政策支持,提升我国药物创新技术标准,刺激我国原创新药的不断上市。

*参考文献:略(扫描二维码可下载查看)。

作者简介:

第一作者:党子悦,女,硕士研究生在读,研究方向为药事管理学。

△ 通信作者:郭冬梅,女,博士研究生,副教授,研究方向为药事管理学与医药产业经济。

该文完整发布于《中国药业》杂志2024年12月5日出版的第33卷第23期第6~10页。

扫描下方二维码即可查看和下载本文高清PDF版↓↓↓